曾良を尋ねて

乾佐知子

80 ─ 塩竈から松島へ ─

5月8日、二人は仙台の画工加右衛門が描いてくれた絵図を頼りにいくつかの歌枕の地を巡った。

その日のことを曾良は

「仙台を立つ。十荷菅(とふのすげ)・壺碑(つぼのいしぶみ)を見る。未の刻、塩竈に着く。湯漬など喰。末の松山・興おきのい井・野田玉川・おもはくの橋・浮嶋等を見廻り帰る」

と歌枕を並べて記している。

歌枕の多くは変ってしまっていたが、壺碑だけは往古のまま残っていた。芭蕉は「泪も落つるばかり也」と大感激している。この碑には「天平宝字6年」(762)と銘が彫られている。本体は格子がついた小堂に入っているのだが、壺の碑の拓本は国王の許しがなければ摺ることが出来ないので、売られているものは大抵は偽物であるという。

壺の碑を後に二人は多賀城に向った。

多賀城は奈良時代に蝦夷への防備として築かれ、古代の陸奥の国府でもあった。はるか千年以上も前のことである。この辺りを掘ると古い瓦が出土し、形の良いものや模様のあるものは硯や文鎮として珍重された。

翌朝二人は塩竈神社に参拝。二百二段の石段を登ると和泉三郎(藤原忠衡)が寄進した鉄製の燈籠がある。和泉三郎は藤原秀衡の三男で一族がことごとく義経追討に従った中で、ただ一人義経に味方して兄泰衡に滅ぼされた。和泉三郎22歳。寄進したのは戦死する二年前の文治3年(1187)だった。三郎の死後五百年を経て鉄の燈籠だけが残ったのである。

芭蕉は昨夜加右衛門の紹介で泊った宿で、奥浄瑠璃が奏でるこの地方独特の謡を聞いている。主に義経の奥州下りの類たぐいが多く「五百年来の俤、今目の前にうかびて」と「道を勤め義を守」った人物として感動している。

『おくの細道』の一文は後に文治燈籠の前に掲げられ、多くの参拝者の目に触れることとなった。この看板から多くの文人が芭蕉の名文を絶賛したという。

松島は湾内に浮かぶ大小二百数十の島々、その島の一つ一つが何かを連想させる奇異な形をしている。こうした松島の絶景は平安時代から京にまで鳴り響き歌枕になっていた。

「松島は扶桑第一の好風にして、およそ洞庭・西湖を恥ぢず。(中略)その気色窅然(しょうぜん)として、美人の顔(かんばせ)を粧(よそほ)ふ。ちはやぶる神の昔、大山祇づみのなせるわざにや。造化の天工、いづれの人か筆をふるひ、詞ことばを尽くさむ」

と自然の造形美に感嘆している。松島の件くだりには最も行数をさいているのに、ここでは一句も収録されていない。実際には芭蕉は以前に「嶋々や千々にくだけて夏の海」という句を詠んでいる。しかし『おくの細道』には

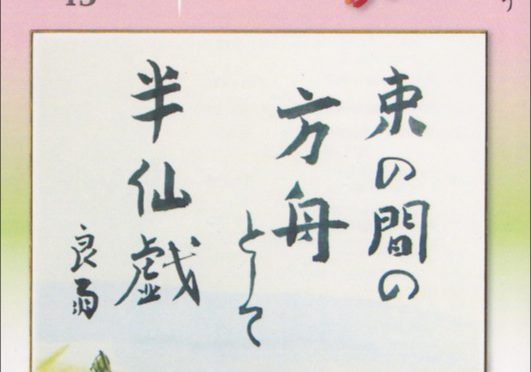

松島や鶴に身を借れほととぎす

という曾良の句だけをのせているのだ。ところがこの句は曾良の日記には存在がない為に恐らく芭蕉の作であろうといわれている。

五大堂は雄島から約1kmばかり北の海辺にある。桃山時代の手法による方三間のこのお堂は重文に指定されており、古い木造建築特有のくすんだ色をしている。

この他にも伏見城の一棟を移したといわれる観瀾亭が建つ。ここは淀君が利休のお点前を賞味した茶屋といわれ、伊達政宗が京から松島に移した。簡素な造りであるが縁にある葵の御紋の長持は八代将軍吉宗の養女温子姫が伊達六代宗村に嫁いだ際のもので、婚儀にはこのような長持を二百九十六棹も持参したという。この観瀾亭は秀吉が造ったというが、室内には狩野法眼山楽の絵が壁と襖を飾り、政宗が秀吉から拝領した茶室だけに雅びな風格をかもし出している。

次回は瑞巌寺の説明と仙台藩および芭蕉や曾良との関わりについて検証を進めてゆきたい。