お茶の水俳句会– tag –

-

令和2年夏季 佳句短評

東京ふうが 令和2年夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報4回〜421回より選 浴衣着てアラン・ドロンに会ひに行こ 乾佐知子 呉服屋の女将がこんな洒落た句を作るとは... -

令和2年春季 佳句短評

東京ふうが 令和2年春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報419回〜421回より選 歌舞伎座の留守を預かる鼓草 島村若子 この句平常時なら鑑賞に苦労するだろうが、コロ... -

東京ふうが61号(令和2年春季号)

編集人が語る「東京ふうが」61号 「東京ふうが」編集人より 編集人が語る 俳句を長くやっていると作る時のコツが段々分かる。 コツは一面で省略術であり、装飾術でもあ... -

令和2年冬季・新年号 佳句短評

東京ふうが 令和2年冬季・新年号「墨痕三滴」より お茶の水句会報417回〜418回より選 茶筅干す生駒颪に傘広げ 深川知子 茶筅作りの産地の光景。細い竹筒を十センチく... -

東京ふうが60号(令和2年冬季・新年号)

編集人が語る「東京ふうが」60号 「東京ふうが」編集人より 喜寿も過ぎれば完全に老人の仲間。それでも頭の中だけはいつも若さを保っているようだ。 長年追い続けてい... -

令和元年秋季佳句短評

東京ふうが 令和元年秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報414回〜415回より選 踏まれたる邪鬼の声聞く白露かな 深川知子 四天王像の足下に踏まれている邪鬼像が... -

東京ふうが59号(令和元年秋季号)

編集人が語る「東京ふうが」59号 「東京ふうが」編集人より 素十と秋桜子の「自然の真と文芸上の真」は、実は現代にまで尾を引きずっている俳句論争の一つです。 現代俳... -

令和元年夏季佳句短評

東京ふうが 令和元年夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報410回〜413回より選 はやる鵜に鵜匠よろめく徒歩鵜かな 富彦 鵜飼は全国の十一ヵ所で行われている。そ... -

東京ふうが58号(令和元年夏季号)

編集人が語る「東京ふうが」58号 「東京ふうが」編集人より 令和の新時代が開けて半年しか経たないのに天然の災害が続き、政治では大臣の更迭が相次いでいる。 アメリカ... -

令和元年春季佳句短評

東京ふうが 令和元年春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報408回〜410回より選 花衣足袋つぐこともなく生きて 知子 杉田久女は「ノラともならず足袋をついだ」が、... -

東京ふうが57号(令和元年春季号)

編集人が語る「東京ふうが」57号 「東京ふうが」編集人より 本郷民男さんの「韓の俳諧」を読むと、かつてはのんびりと日韓の俳句愛好者が句を諳んじていたことが分かる... -

平成31年冬季佳句短評

東京ふうが 平成31年冬季・新年号「墨痕三滴」より お茶の水句会報404回〜409回より選 五郎助の啼く夜や母の針仕事 佐知子 母が針仕事に精を出している静かな夜に外... -

東京ふうが56号(平成31年冬季・新年号)

編集人が語る「東京ふうが」56号 「東京ふうが」編集人より この号を出し終わったら新元号が決定した。令和という。いつも漢籍からの字句捜索であったものが国学の万... -

平成30年秋季佳句短評

東京ふうが 平成30年秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報401回〜404回より選 鎧より香の立ちのぼり菊人形 小田絵津子 言葉で鎧というと地味な感じがするが、色彩... -

東京ふうが55号(平成30年秋季号)

編集人が語る「東京ふうが」55号 「東京ふうが」編集人より 東京ふうがは書き手が揃っていて読み物の楽しい雑誌になっている。この度韓国の専門家が入会したので更に面... -

東京ふうが54号(平成30年夏季号)

編集人が語る「東京ふうが」54号 「東京ふうが」編集人より 連載中の乾 佐知子さんの「曾良を尋ねて」は河合曾良の「奥の細道随行日記」が元になっている。 私たちが普... -

平成30年夏季佳句短評

東京ふうが 平成30年夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報398回〜401回より選 雲の峰厨で皿の割れる音 松谷富彦 雄大な雲の峰を仰ぎ見ていると厨から皿の割れ... -

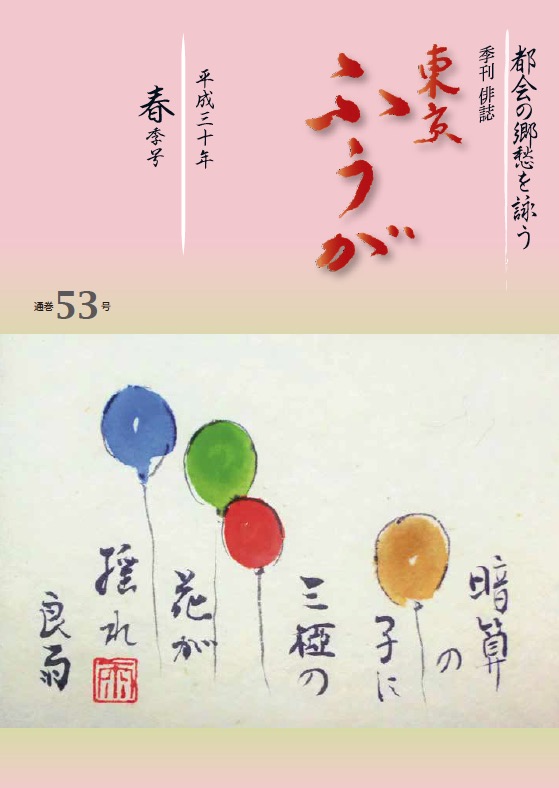

東京ふうが53号(平成30年春季号)

編集人が語る「東京ふうが」53号 「東京ふうが」編集人より 大勢の仲間が集まり「都会の憂愁」を詠う目的で始まった「東京ふうが」 は地を這いつくばうようにこれまで進... -

平成30年春季佳句短評

東京ふうが 平成30年春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報396回〜397回より選 草笛の止みて水音もどりけり 乾佐知子 草笛の音に隠れてしまうようなわずかな水... -

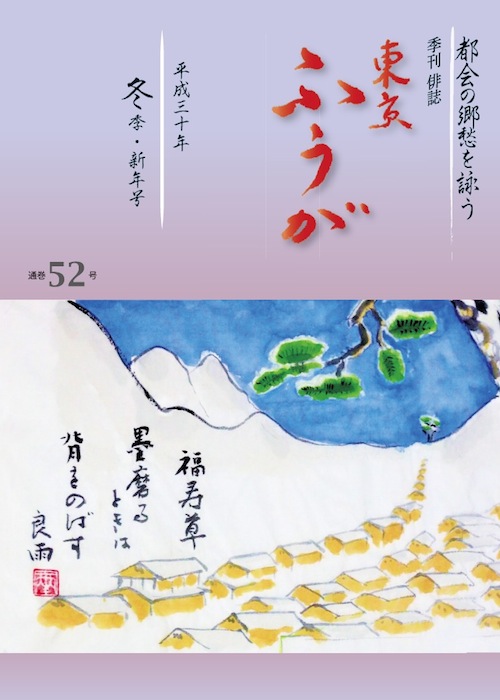

東京ふうが52号(平成30年冬季・新年号)

編集人が語る「東京ふうが」52号 「東京ふうが」編集人より 急速なIT化に私たちは今、どの辺を歩いているのか不安になる。しかし、取り巻く環境がどうであれ一個人の... -

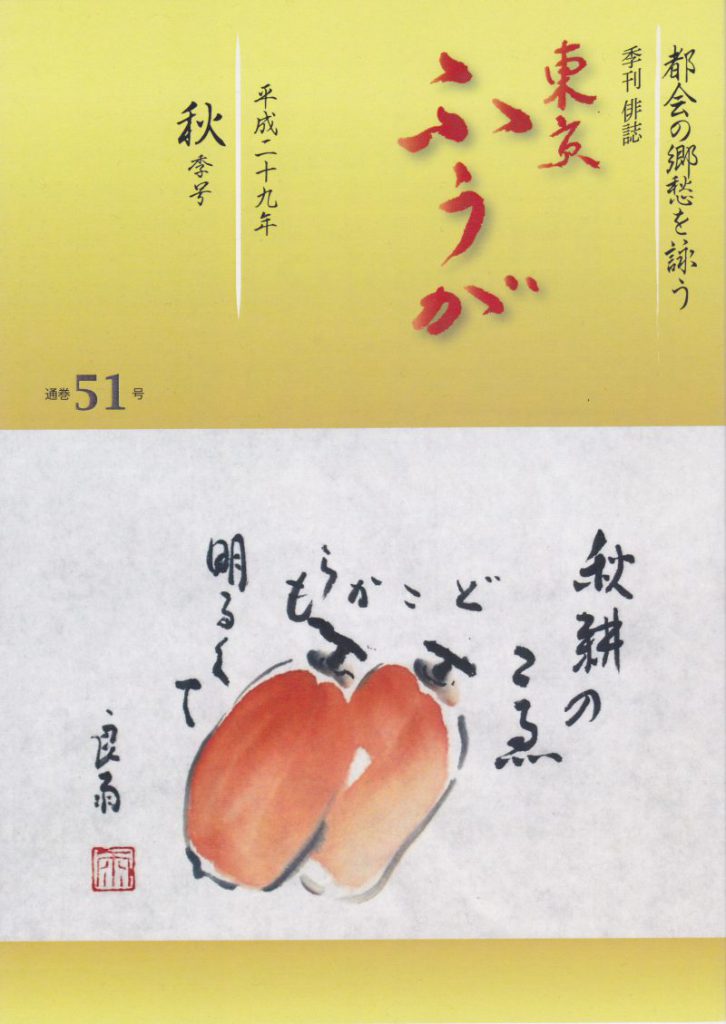

東京ふうが51号(平成29年秋季号)

編集人が語る「東京ふうが」51号 「東京ふうが」編集人より 後期高齢者の仲間入りをした途端に体の不具合が起きた。命に関わるようなことでないのが慰めである。子規は... -

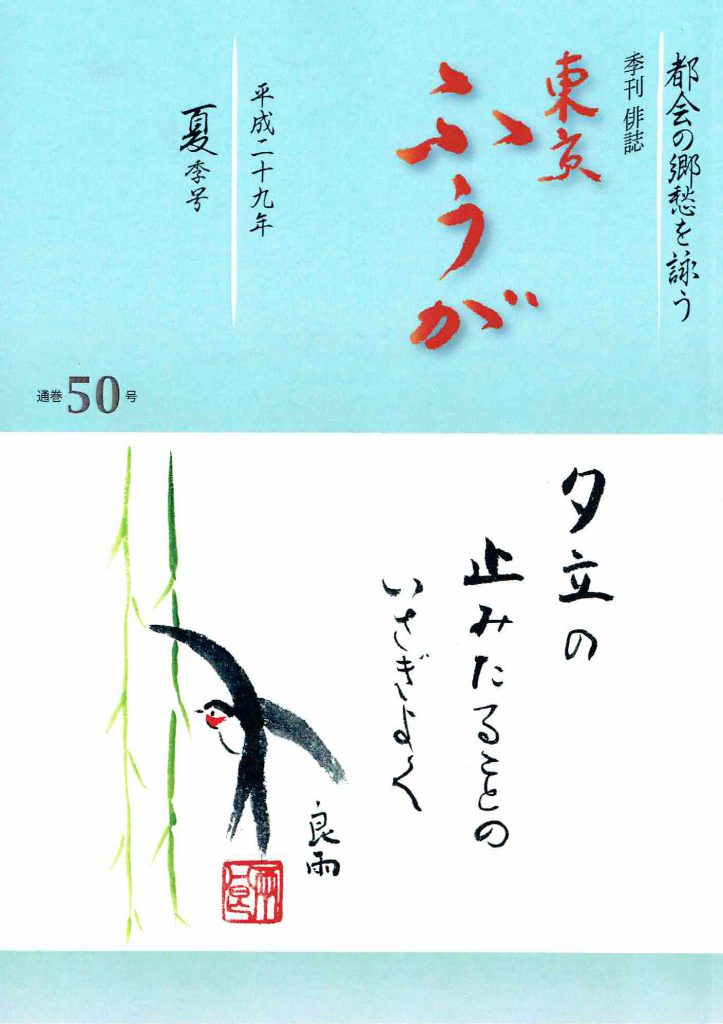

東京ふうが50号(平成29年夏季号)

編集人が語る「東京ふうが」50号 「東京ふうが」編集人より とあるところで「久女の悲劇の始まり」と題して講演した。「東京ふうが」をお読みの方ならすぐに虚子の陰謀... -

東京ふうが49号(平成29年春季号)

編集人が語る「東京ふうが」49号 「東京ふうが」編集人より ふうが49号は高木良多先生偲ぶ会を特集しました。春耕のゆかりの面々が良多先生と懐かしそうに語り... -

東京ふうが48号(平成28年冬季・新年号)

高木良多先生追悼号 本号「東京ふうが」を俳人・高木良多に捧ぐ -----------平成29年2月12日永眠 享年93歳 編集人が語る「東京ふうが」48号 「東京ふうが」編集人より ... -

東京ふうが47号(平成28年秋季号)

編集人が語る「東京ふうが」47号 「東京ふうが」編集人より 「寄り道 高野素十」で「自然の真」と「文芸上の真」をあらかた吟味して来た。その結論は不毛の議論...