gardener– Author –

gardener

-

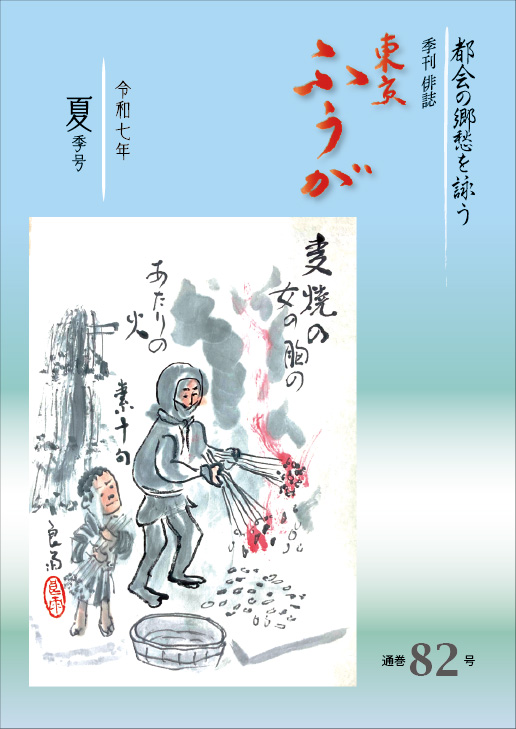

東京ふうが82号(令和7年夏季号)

9月25日で83歳になった。よくここまで夢中で生きてきたものだ。最近はメモをよく取るので、どんな時代の中を生きているか理解しているつもりだ。しかし、若い時代は夢... -

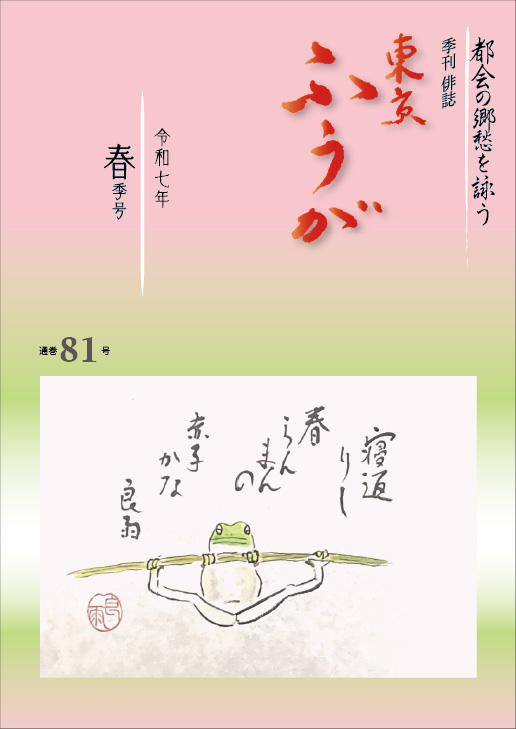

東京ふうが81号(令和7年春季号)

◆よく「春耕」と「東京ふうが」の両方を発行して大変でしょうと言われるが、私は負担に思ったことはない。それは役割がはっきりしているからだ。 ○「春耕」は皆川盤水... -

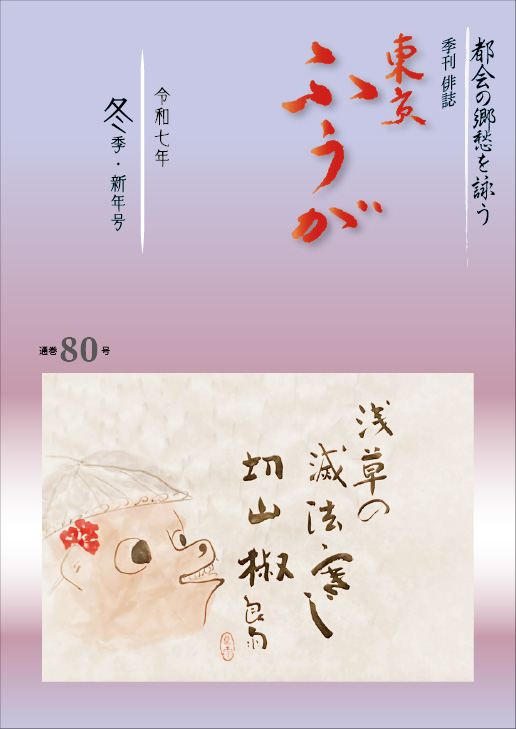

東京ふうが80号(令和7年冬季・新年号)

◆「俳句四季」に三回に分けて連載した「Legend 私の源流 皆川盤水」が完結した。調べながらの執筆だったので時間がかかってしまった。ここには、これまで不明... -

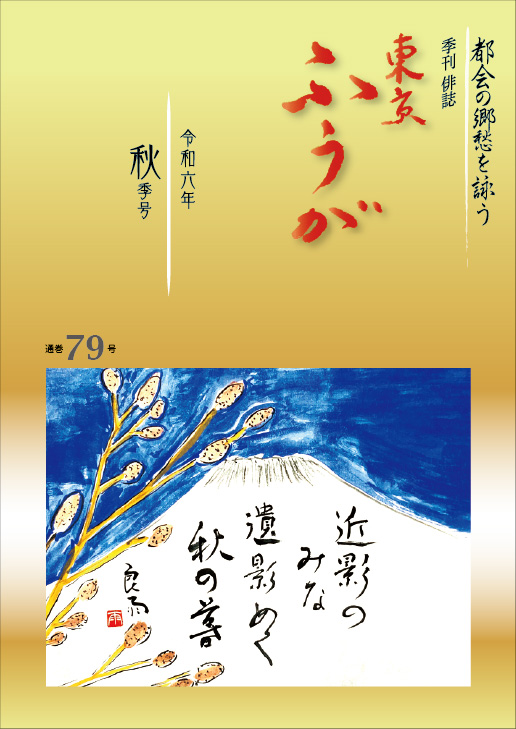

東京ふうが79号(令和6年秋季号)

今、「俳句四季」に頼まれて「Legend 私の源流 皆川盤水」を3回に亙って連載する準備をしている。私が初めて俳句を始めて、沢木欣一と皆川盤水に師事したが、それは... -

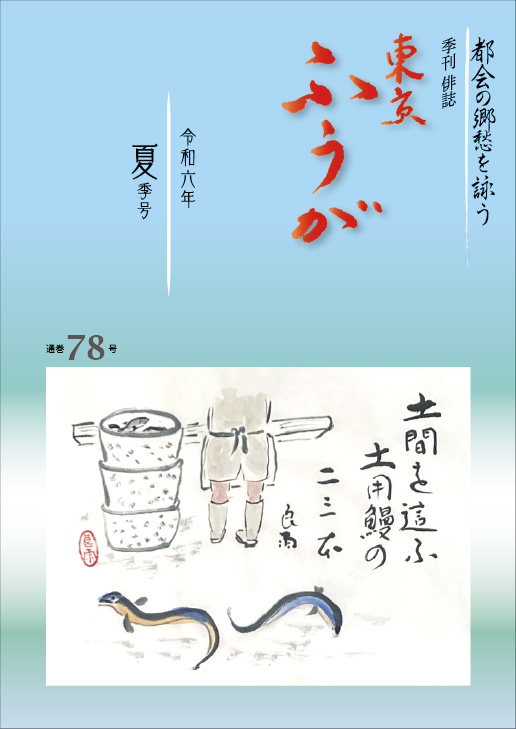

東京ふうが78号(令和6年夏季号)

暑い日々が続いています。残暑と言うには言葉が足りません。酷残暑とでも言いたいくらいです。このところお陰様で体の調子がよく仕事が捗っています。 8月3日に京王... -

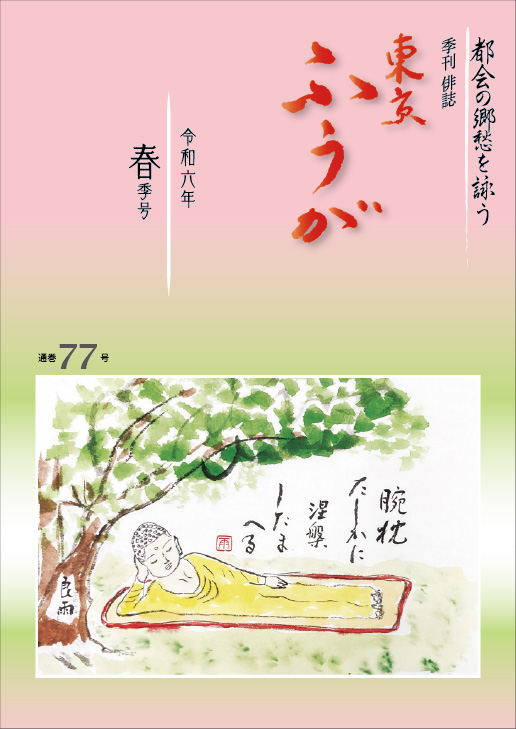

東京ふうが77号(令和6年春季号)

クロネコヤマトがメール便を廃止することになってから、後をどうするかを巡って数か月の間大騒ぎをした。クロネコメールは本当にいい仕組みだった。A4厚さ2㎝まで... -

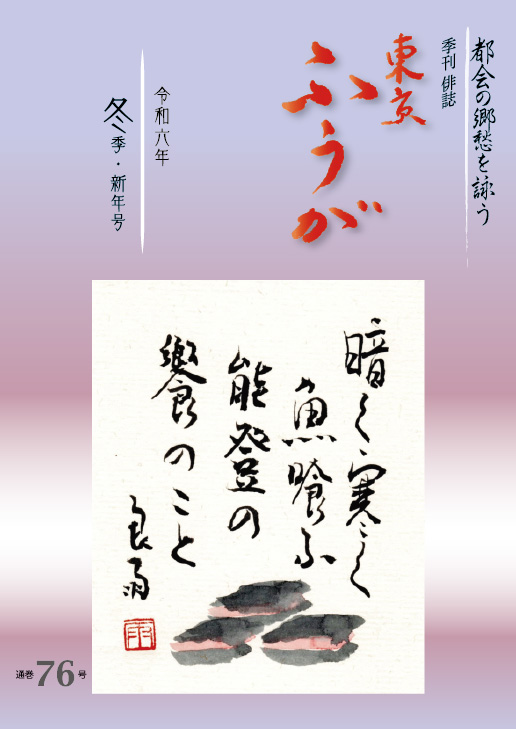

東京ふうが76号(令和5年冬季号)

漱石が卒業した千代田区立錦華小学校が、統廃合されてお茶の水小学校になり相当な年数が経ったので建て替えることになった。 妻や娘、息子が卒業した所縁のところなの... -

令和7年夏季号 佳句短評

東京ふうが 令和7年夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報483回〜486回より選 鮎食めば美濃に育ちし父のこと 雅 子 調べもよく、鮎の句として類想が無い。娘はや... -

令和7年春季号 佳句短評

東京ふうが 令和7年春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報481回〜483回より選 菜の花の野の明るさよ蕪村以後 良 雨 〈菜の花や月は東に日は西に〉を与謝蕪村が世に... -

令和7年冬季・新年号 佳句短評

東京ふうが 令和6年秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報477回〜480回より選 ひとつ家に表札三つ鳥総松 深川知子 少なくとも三世帯が同居している家の前に、鳥総... -

令和6年秋季号 佳句短評

東京ふうが 令和6年秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報474回〜476回より選 冷まじや縁切寺の札の嵩 深川知子 鎌倉なら東慶寺だが、京都の寺の景色とか。何処に... -

令和5年秋季号 佳句短評

東京ふうが 令和5年秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報461回〜464回より選 上州のべえべえことば稲の花 古郡瑛子 面白い作品を作る人である。稲の花の咲く昼前... -

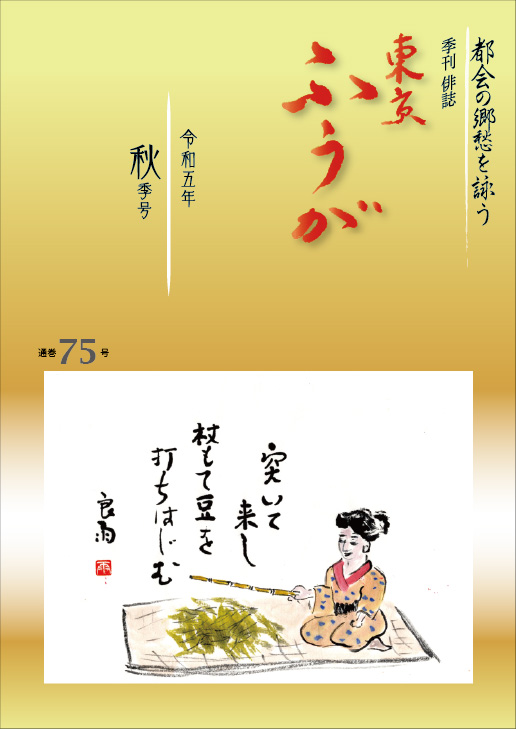

東京ふうが75号(令和5年秋季号)

八十の坂を越えて分かることがある。これが老いて初めて知ることなのだろうか。そして無性に色々知りたくなる。死ぬまでに何でも知っておきたいという本能のようなも... -

令和5年夏季号 佳句短評

東京ふうが 令和5年夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報459回〜462回より選 角合はす牛の眼力油照 乾佐知子 真夏の牛相撲大会の一こま。隠岐や山古志では八月に... -

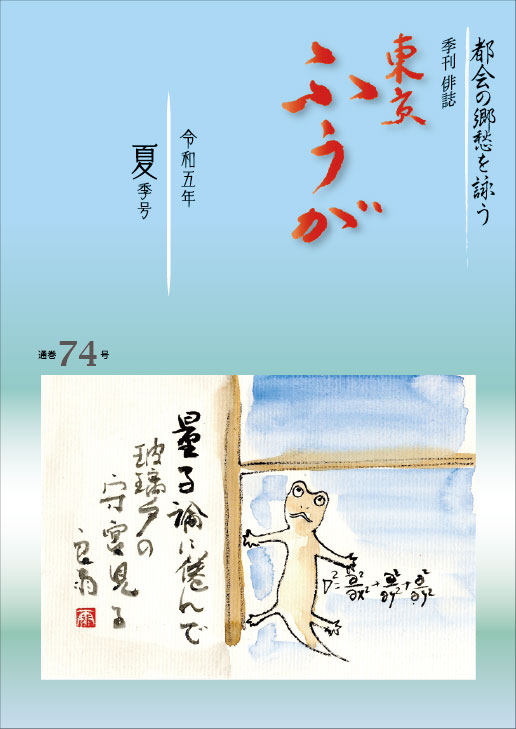

東京ふうが74号(令和5年夏季号)

「俳句四季」から「東京ふうが」が30周年を迎えたので記事を書いてくれと依頼があった。そうか、もう30周年を迎えたのかと感無量である。 私は昭和57年に高木良多先... -

令和5年春季号 佳句短評

東京ふうが 令和5年春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報457回〜459回より選 大谷のミサイル打球風光る 小田絵津子 WBCの試合は、大谷翔平君がいたためか国民... -

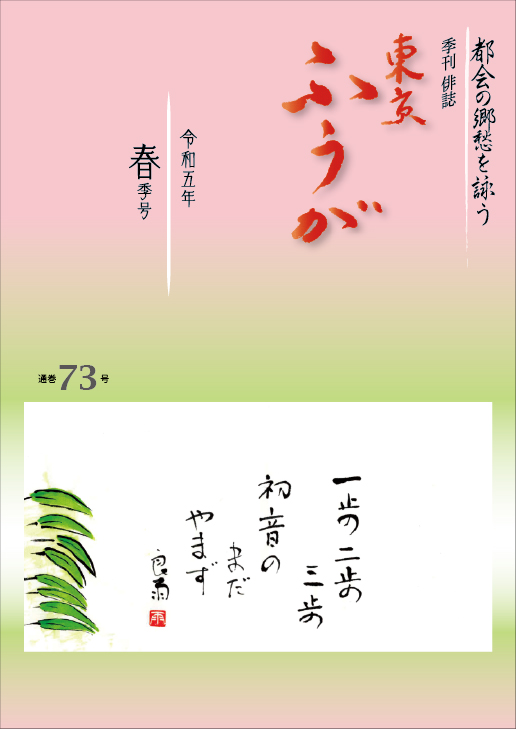

東京ふうが73号(令和5年春季号)

『東京ふうが』は季刊の俳誌で肩の凝らない内容になっている。それは、私自身文学の専門家でなく俳句愛好者という理由による。また、会員がどのような出自なのかも、... -

令和5年冬季・新年号 佳句短評

東京ふうが 令和5年冬季・新年号「墨痕三滴」より お茶の水句会報454回〜457回より選 交はりの二三捨つるも年用意 蟇目良雨 己を見詰め直すために必要なこと。断捨... -

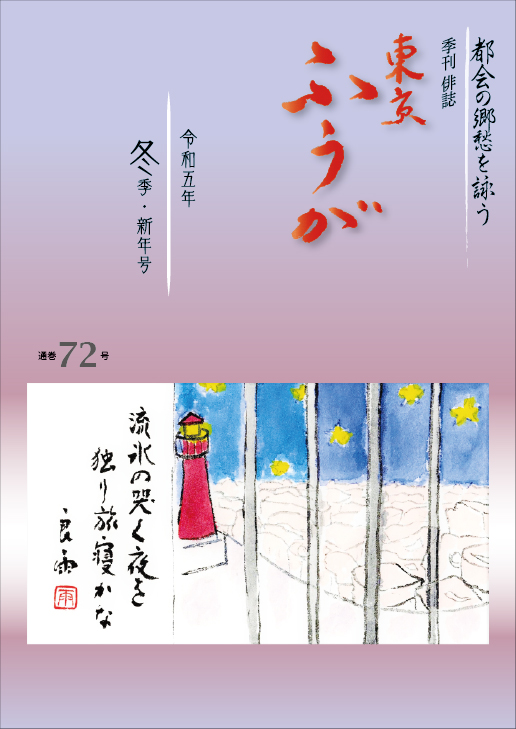

東京ふうが72号(令和5年冬季・新年号)

「東京ふうが」は、私を俳句に導いて下さった高木良多先生のために毎月の句会報でなく季刊で発表する場を作って差し上げようと蟇目が企画したのであったが、外注製作... -

令和4年秋季号 佳句短評

東京ふうが 令和4年秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報450回〜453回より選 盆僧の茶髪にピアススケボーで 大多喜まさみ この句には驚いたので作者に聞いたら、... -

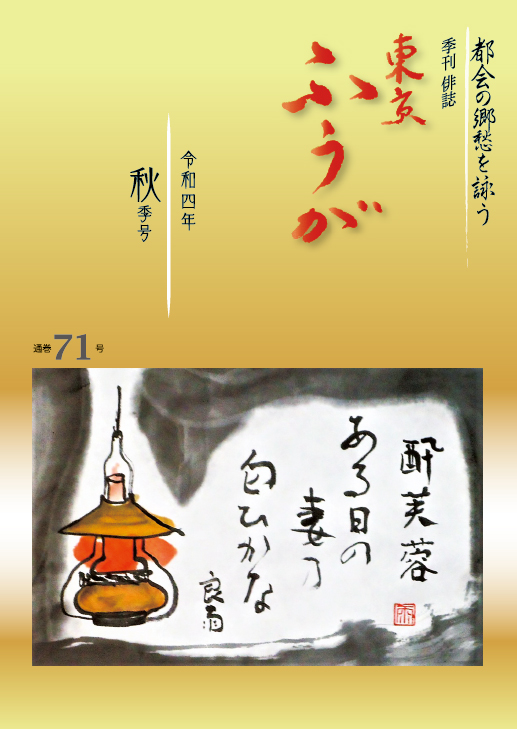

東京ふうが71号(令和4年秋季号)

乾佐知子さんの「東京ふうが」に連載した「曾良を尋ねて」が一冊にまとまった。十数年の努力の結晶である。今度の仕事で乾さんのねちっこさが分かった。何度も何度も... -

東京ふうが70号(令和4年夏季号)

今年の9月で満80歳を迎えた。幼い頃に小児麻痺と肺浸潤を患い、病弱で小学校低学年を何とかやり過ごし、少年時代は足を引きずりながらも負けん気で挑戦し続けここま... -

令和4年夏季号 佳句短評

東京ふうが 令和4年夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報447回〜449回より選 蹲踞して闇に真向かふ蟇 蟇目良雨 蹲踞する姿勢が人間臭いか。孤独な(人間が見ての話... -

東京ふうが69号(令和4年春季号)

「東京ふうが」は、お茶の水句会の会員の勉強の場である。季節ごとに纏める仕事は積もり積もって自身の肥やしになっていると確信する。他では発表出来ないことを自由に... -

東京ふうが68号(令和3年冬季・新春号)

編集人が語る「東京ふうが」68号 「東京ふうが」編集人より ロシアの特にプーチンの正体が段々はっきりしてきて、ウクライナから引き上げるのは時間がかかりそうな気配...