お茶の水俳句会– tag –

-

東京ふうが 26号(平成23年 夏季号)

編集人が語る「東京ふうが」26号 「東京ふうが」編集人より 菅政権が野田政権に移る天下の秋を知る季節に26号をお送りします。 高木良多の澤木欣一研究も更に磨きがかか... -

東京ふうが 25号(平成23年 春季号)

編集人が語る「東京ふうが」25号 「東京ふうが」編集人より 東日本大震災の直後の発行になりました。 大勢の方が未だに後遺症を引きずっています。早く被災地の皆さんの... -

東京ふうが 24号(平成23年 冬季・新年号)

編集人が語る「東京ふうが」24号 「東京ふうが」編集人より 「東京ふうが」も季刊ながら24号を迎えた。毎号、俳句作品や文章を皆さんの協力で埋めてきたが、その内容... -

第308回:熊・けんちん汁・冬帽子

お茶の水俳句会から秀句をご紹介します。 第308回 2010年12月13日(月) 於:文京区民センター 兼題:熊・けんちん汁・冬帽子、 席題:木菟・空っ風 け... -

1月17日 第309回お茶の水俳句会開催します

開催日時:平成23年1月17日(月) 午後3時締切 (午後2時より入室できます) 開催場所:文京区民センター 2階 (2B会議室) 会場付近の地図は、こちら... -

12月13日 第308回お茶の水俳句会開催します

開催日時:平成22年12月13日(月) 午後3時締切 (午後2時より入室できます) 開催場所:文京区民センター 2階 (2B会議室) 会場付近の地図は、こちら... -

東京ふうが 23号(平成22年 秋季号)

編集人が語る「東京ふうが」23号 「東京ふうが」編集人より 大正8年組として一世を風靡した3俳人に森澄雄、金子兜太、沢木欣一がいた。その森澄雄が亡くなった。 沢木欣... -

真葛原風の荒ぶる吉野みち

高木良多講評 東京ふうが 平成22年 秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報304号~306号より選 真葛原風の荒ぶる吉野みち 積田 太郎 吉野みちは天智天皇から... -

第306回:葛・月見・水澄む

お茶の水俳句会から秀句をご紹介します。 第306回 2010年10月4日(月) 於:文京区民センター 兼題:葛、月見、水澄む わが家の上にばかりや秋の雷 高... -

11月1日 第307回お茶の水俳句会開催します

開催日時:平成22年11月1日(月) 午後3時締切 (午後2時より入室できます) 開催場所:文京区民センター 2階 (2B会議室) 会場付近の地図は、こちら... -

第304回:処暑 ・ 病葉 ・ 晩夏

お茶の水俳句会から秀句をご紹介します。 第304回 2010年8月21日(土) 於:文京区民センター 兼題:処暑 ・ 病葉 ・ 晩夏 青竹の節の白さよ処暑を過ぎ ... -

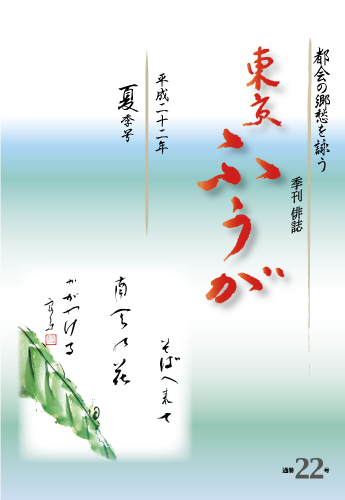

東京ふうが 22号(平成22年 夏季号)

編集人が語る東京ふうが22号 「東京ふうが」編集人より 俳句というささやかな文芸に携わっていると、その人物から想像できない作品が生み出されることに驚くことがある... -

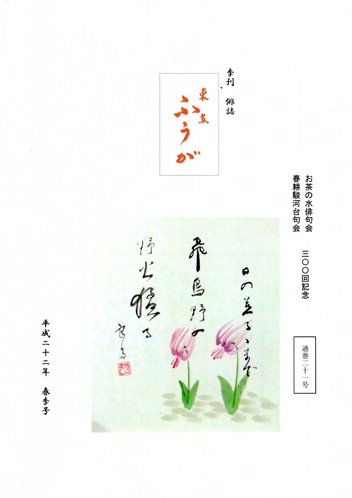

東京ふうが 21号(平成22年 春季号)

編集人が語る「東京ふうが」21号 「東京ふうが」編集人より 神田駿河台下に呱々の声を上げた「お茶の水句会」が茫々300回を迎えました。俳誌「春耕」顧問・俳人協会... -

7月12日 第301回お茶の水俳句会開催します

開催日時:7月12日(月) 午後3時から5時 開催場所:文京区民センター 2階 2B会議室 会場付近の地図は、こちらのページをご覧ください。 お問い合...