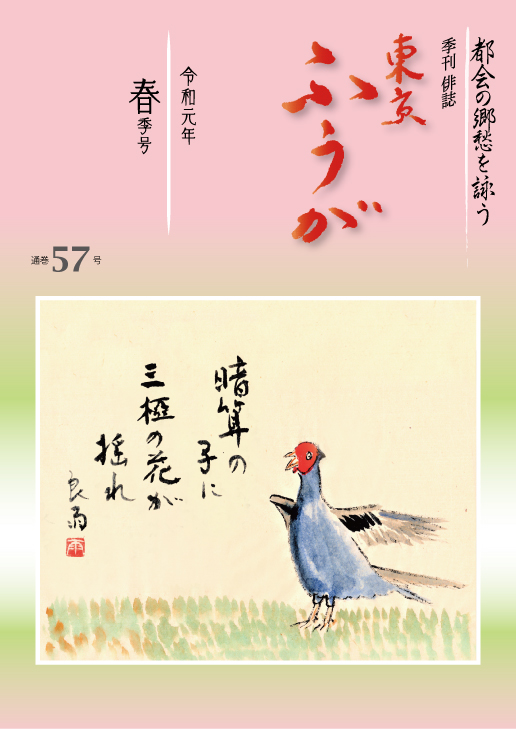

編集人が語る「東京ふうが」57号

「東京ふうが」編集人より

本郷民男さんの「韓の俳諧」を読むと、かつてはのんびりと日韓の俳句愛好者が句を諳んじていたことが分かる。お互いの国の文芸に敬意を表していた証であろう。

現在の日韓情勢を見るに、よく言われることは「民間では相手を好きだが、政治の世界の建前としては相手を許さない」という二律背反の考えに取りつかれているそうだ。

800年代に空海が遣唐使に混じって渡海したとき、漂着をしたために身分を証明するものがなくて、しばらく福建省の赤崖村に留められたのであったが、31歳の空海が漢文で地方長官宛に書いた嘆願書が詩的にも文法的にも素晴らしくて、長安へ行くことを許されたという。

また、役人、軍人に至るまで詩文に長けていることが当時の常識であったそうだ。

要するに現代のつまらないいがみ合いは、文芸に親しまない人間が政治を担っていること起因すると思う。たかが俳句であれ世の中の役に立てるように努力したい。

蟇目良雨

目 次

|

| 1 |

名句逍遙 <36> |

蟇目良雨 |

|

皆川盤水秀句鑑賞 |

|

|

高木良多秀句鑑賞 |

|

|

| 2 |

作品7句と自句自解ちょっと立読み |

|

|

| 8 |

寄り道 高野素十論 27 ちょっと立読み |

蟇目良雨 |

|

「素十と虚子の親密さ」 |

|

|

| 15 |

曾良を尋ねて 第40回 ちょっと立読み |

乾佐知子 |

|

116─ 松尾芭蕉の臨終に関する一考察 ─

117─ 『奥の細道』素龍本についての一考察(1)

118─ 『奥の細道』素龍本についての一考察(2)

|

|

|

| 18 |

コラム 「はいかい漫遊漫歩」ちょっと立読み

(『春耕』より) |

松谷富彦 |

|

96 – ゆっくりと花びらになる蝶々かな 小林凛

97 – ぬかるみに車輪とられて春半分 小林凛

98 – 「戦争記録画」を描いた絵描きたち

99 – 「無期限貸与」の形で戻った戦争記録画

|

|

|

| 25 |

旅と俳句 シルクロードの旅 天山北路③ちょっと立読み |

石川英子 |

|

| 32 |

随筆 「韓国俳話あれこれ」2ちょっと立読み |

本郷民男 |

|

| 35 |

他誌掲載記事 『俳句四季(四月号)』『獅林(5月号)』 |

|

|

| 36 |

墨痕三滴(佳句短評) |

蟇目良雨 |

|

| 38 |

第18回 遊ホーッちょっと立読み |

洒落斎 |

|

(1) あるオランダ人通訳の言葉

(2) 森の破壊 |

|

|

| 35 |

あとがき |

|

| 36 |

句会案内 |

|

| 表3 |

東京ふうが歳時記 <36> |

編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

東京ふうが 平成31年冬季・新年号「墨痕三滴」より

お茶の水句会報404回〜409回より選

五郎助の啼く夜や母の針仕事 佐知子

母が針仕事に精を出している静かな夜に外では梟が鳴く音がする。郊外に出れば梟を聞く機会は幾らでもあった時代のことか。便利さが自然の豊かさを奪っていることなどをふと思う。

喪ごころに選ぶポインセチア真白 知子

ポインセチアは猩々木とも言い、真っ赤な猩々色が特徴だ。仕来り通りクリスマスが近づくのでポインセチアを買うのだが、近しい人を喪った後なので白色のポインセチアを選んだという。めりはりの利いた作品。

A列車に乗りジャズマンの冬を逝く 若子

ジャズの名曲【A列車で行こう】にまつわる一句である。知人のジャズマンが亡くなったこの冬を偲んで作った一句。好きだった【A列車で行こう】の曲に送られて天国へ行ったことだろう。ジャズは若き情熱を滾らせてくれる。

義士会も驚く高輪ゲートウェイ まさみ

義士会で泉岳寺を訪れたのだが今泉岳寺の近くにJRの新駅「高輪ゲートウェイ駅」が建設中。かつての赤穂浪士も道を間違いそうな面白さがある。

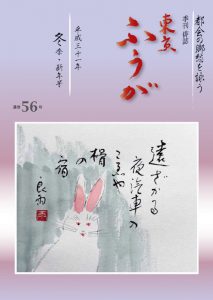

編集人が語る「東京ふうが」56号

「東京ふうが」編集人より

この号を出し終わったら新元号が決定した。令和という。いつも漢籍からの字句捜索であったものが国学の万葉集から取ったと時の首相が自慢していたようだ。

俳句をやるものにとっては「令」の響きが「ピリッと引き緊まる冷気」を感じてしまうが如何だろうか。いや、いずれ使っているうちに記号の一つになって違和感が無くなると思う。少なくとも吾が余生の間に変わることは無いだろう。

蟇目良雨

目 次

|

| 1 |

名句逍遙 <35> |

蟇目良雨 |

|

皆川盤水秀句鑑賞 |

|

|

高木良多秀句鑑賞 |

|

|

| 2 |

作品7句と自句自解ちょっと立読み |

|

|

| 8 |

他誌掲載句月刊俳誌『氷室』 2019年2月号 |

|

|

| 9 |

寄り道 高野素十論 26 ちょっと立読み |

蟇目良雨 |

|

「清水基吉の素十観」 |

|

|

| 12 |

墨痕三滴(佳句短評) |

蟇目良雨 |

|

| 14 |

コラム 「はいかい漫遊漫歩」ちょっと立読み

(『春耕』より) |

松谷富彦 |

|

92 – つけし人ら今亡し梅雨のティアラ展 眉村卓

93 – 艦載機グラマンに機銃掃射された夏の日

94 – 詩人・金子光晴の遭遇した関東大震災(上)

95 – 詩人・金子光晴の遭遇した関東大震災(下)

|

|

|

| 19 |

「旅と俳句」

平成20年シルクロードの旅天山北路②ちょっと立読み |

石川英子 |

|

Ⅰ – 西 安

|

|

|

| 26 |

曾良を尋ねて 第39回 ちょっと立読み |

乾佐知子 |

|

113─ 近畿地方周遊の旅に関する一考察 ─

114─ 晩年の芭蕉の動向Ⅰ

115─ 芭蕉晩年の動向Ⅱ「不易流行」

|

|

|

| 29 |

随筆「韓国俳話あれこれ」ちょっと立読み |

本郷民男 |

|

| 32 |

他誌掲載句『季のうた』(愛知新聞・2019年1月26日) |

|

|

| 33 |

応募告知『みたま祭』(毎年7月開催)献詠句 |

|

|

| 34 |

第17回 遊ホーッちょっと立読み |

洒落斎 |

|

① スマホの副作用

② 千年さかのぼって 見渡したときの 不思議な光景

|

|

|

| 35 |

あとがき・ご案内『第30回 花と緑の吟行会』 |

|

| 36 |

句会案内 |

|

| 表3 |

東京ふうが歳時記 <35> |

編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

東京ふうが 平成30年秋季号「墨痕三滴」より

お茶の水句会報401回〜404回より選

鎧より香の立ちのぼり菊人形 小田絵津子

言葉で鎧というと地味な感じがするが、色彩豊かな鎧が多い。鎧の部分に色とりどりの菊が使われたために香が濃く立ったというのが句意。

鳴砂山の砂の声きく夜寒かな 花里洋子

敦煌の鳴砂山の砂が風に流されて音を立てる。旅宿の夜寒の光景。しみじみと味わいたい。

野分中憲法守る投票へ 大多喜まさみ

憲法改正を目論む輩が跋扈している。仮に傷がある憲法でも直し直し使えば、それはポンコツでもなく「戦争放棄」を詠う地球上で一番輝く憲法であり続けるはずである。野分の中でも投票に行き憲法を守る意思を表している。

編集人が語る「東京ふうが」55号

「東京ふうが」編集人より

東京ふうがは書き手が揃っていて読み物の楽しい雑誌になっている。この度韓国の専門家が入会したので更に面白くなるだろう。俳句を通して日本と韓国との友好関係に明るい一石を投じてくれると思う。次回をご期待ください。

蟇目良雨

目 次

|

| 1 |

名句逍遙 <34> |

蟇目良雨 |

|

皆川盤水秀句鑑賞 |

|

|

高木良多秀句鑑賞 |

|

|

| 2 |

作品7句と自句自解ちょっと立読み |

|

|

| 9 |

寄り道 高野素十論 25 ちょっと立読み |

蟇目良雨 |

|

「杉本零の素十論」 |

|

|

| 12 |

墨痕三滴(佳句短評) |

蟇目良雨 |

|

| 14 |

曾良を尋ねて 第38回 ちょっと立読み |

乾佐知子 |

|

110─ 伊勢神宮参拝以降の曾良の動向 ─

111─ 「曾良日記」に関する一考察

112─ 京都近畿地方での曾良の行動

|

|

|

| 16 |

旅と俳句 平成20年 シルクロードの旅 天山北路①ちょっと立読み |

石川英子 |

|

| 22 |

随筆戦時下の中学生の一記録 |

M・Y |

|

| 24 |

コラム 「はいかい漫遊漫歩」ちょっと立読み

(『春耕』より) |

松谷富彦 |

|

88 – 春窮やルオーの昏き絵を展く 火原翔

89 – 春の夜やいやです駄目ですいけません 井伏鱒二

90 – ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき 桂信子

91 – 窓の雪女体にて湯をあふれしむ 桂信子

|

|

|

| 29 |

他誌掲載記事「帆」平成30年12月号「受贈誌管見 海老原正博」 |

|

|

| 30 |

第16回 遊ホーッちょっと立読み |

洒落斎 |

|

(1) 十三億分の一の男 |

|

|

| 31 |

風信「俳句大会入選おめでとう」

あとがき |

|

| 32 |

句会案内 |

|

| 表3 |

東京ふうが歳時記 <34> |

編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

編集人が語る「東京ふうが」54号

「東京ふうが」編集人より

連載中の乾 佐知子さんの「曾良を尋ねて」は河合曾良の「奥の細道随行日記」が元になっている。

私たちが普段見ているこの日記は実は元禄二年九月六日伊勢長島大智院に着くところで終わり「以下略」になっている。

この先は伊勢神宮参拝などがあるのだがこれは原本を当たらないと知ることが出来ない。

私たちは幸い山本六丁子編「曽良奥の細道随行日記 付 元禄四年日記」(小川書房刊)によって続きを知ることが出来る。

もう少し先を楽しむことが出来そうだ。

蟇目良雨

目 次

|

| 1 |

名句逍遙 <33> |

蟇目良雨 |

|

皆川盤水秀句鑑賞 |

|

|

高木良多秀句鑑賞 |

|

|

| 2 |

作品7句と自句自解ちょっと立読み |

|

|

| 10 |

墨痕三滴(佳句短評) |

蟇目良雨 |

|

| 13 |

寄り道 高野素十論 24 ちょっと立読み |

蟇目良雨 |

|

松村紅花 資料 「門弟による松村紅花論 三編」

◆「村松紅花名誉会員を悼む― 虚子敬慕を貫かれた人」 谷地海紅

◆俳句評「村松友次(紅花)先生のことなど」 江田浩司

◆鷺孝童先生のこと、村松紅花先生のこと 堀口希望

|

|

|

| 22 |

コラム 「はいかい漫遊漫歩」ちょっと立読み

(『春耕』より) |

松谷富彦 |

|

84—絶滅のかの狼を連れ歩く 三橋敏雄

85—絶滅寸前季語「狼」

86-霧笛の夜こころの馬を放してしまう 金子皆子

87-兜太を支えた同志・妻皆子

|

|

|

| 27 |

第15回 遊ホーッちょっと立読み |

洒落斎 |

|

(1)バッタ

(2)クモ |

|

|

| 28 |

曾良を尋ねて 第37回 ちょっと立読み |

乾佐知子 |

|

108─ 芭蕉・大智院へ行く ─

109─伊勢神宮参拝に関する一考察

|

|

|

| 34 |

句会案内 |

|

| 表3 |

東京ふうが歳時記 <33> |

編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

東京ふうが 平成30年夏季号「墨痕三滴」より

お茶の水句会報398回〜401回より選

雲の峰厨で皿の割れる音 松谷富彦

雄大な雲の峰を仰ぎ見ていると厨から皿の割れる音がする。大自然の中の生活感の一瞬。自然の中に生かされている自分を見、普段の生活で妻子に生かされている自分を発見したのではないだろうか。

指先に探る脈拍太宰の忌 深川知子

太宰の忌日に思わず自分の脈拍を指で確かめようとした。生きている自分、死んでいる太宰。ここに大きな壁が立ちはだかる。作者は己を鼓舞して太宰に近づこうとしたに違いない。

風死して羽化のかなはぬもの数多 花里洋子

今年の暑さは「危険なほどの暑さ」が続いた。そんな暑さの中、ぐったりしているのは実は人間だけでなく羽化を待っていた多くの昆虫が羽化できずに死んでいたことを発見したのだ。

アトリエにヌードモデルと蚊遣豚 荒木静雄

今でもこういう光景は見られるのだろうか。絵画教室のひとこまと思うが、ヌードモデルが蚊に刺されないように蚊遣豚が用意されている。木造の隙間のあるアトリエが想像される滑稽味を帯びた句。

玄海の波の眩しき多佳子の忌 河村綾子

橋本多佳子の華は小倉の櫓山荘に文人を集めていたころ。その忌日を偲ぶとき作者は玄界灘の波の眩しさを眼前にしている。多佳子の華々しさが髣髴としてくる。

編集人が語る「東京ふうが」53号

「東京ふうが」編集人より

大勢の仲間が集まり「都会の憂愁」を詠う目的で始まった「東京ふうが」

は地を這いつくばうようにこれまで進んで来た。この先の到達点はどこになるのだろう。

この度、韓国の俳句に詳しい会員が加わったことで幅が広がるかと思う。楽しみだ。

蟇目良雨

目 次

|

| 1 |

名句逍遙 <32> |

蟇目良雨 |

|

皆川盤水秀句鑑賞 |

|

|

高木良多秀句鑑賞 |

|

|

| 2 |

作品7句と自句自解ちょっと立読み |

|

|

| 10 |

寄り道 高野素十論 23 ちょっと立読み |

蟇目良雨 |

|

素十の出生の謎に戻る |

|

|

| 15 |

墨痕三滴(佳句短評) |

蟇目良雨 |

|

| 17 |

コラム 「はいかい漫遊漫歩」ちょっと立読み

(『春耕』より) |

松谷富彦 |

|

80 -「鶏頭」句に文語文法で迫る新論考登場(上) –

81 -「鶏頭」句に文語文法で迫る新論考登場(下) –

82 – 蕉翁句、氷の僧か籠りの僧か –

83 – あんぱんの葡萄の臍や春惜しむ 三好達治- |

|

|

| 22 |

紀行エッセー

出雲・松江「古事記の国に遊ぶ II 」ちょっと立読み |

石川英子 |

|

| 26 |

第14回 遊ホーッちょっと立読み |

洒落斎 |

|

(1)仏教の話

(2)朝鮮半島の正当性

(3)朝鮮半島の人口 |

|

|

| 28 |

曾良を尋ねて 第36回 ちょっと立読み |

乾佐知子 |

|

105 -山中温泉から敦賀へ –

106 -敦賀から色の浜へ –

107 -『奥の細道』最終章に関する一考察 – |

|

|

| 30 |

エッセー

「若かりし頃…思い出すままに」 |

石川英子 |

|

| 33 |

あとがき |

|

| 34 |

句会案内 |

|

| 表3 |

東京ふうが歳時記 <32> |

編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

東京ふうが 平成30年春季号「墨痕三滴」より

お茶の水句会報396回〜397回より選

草笛の止みて水音もどりけり 乾佐知子

草笛の音に隠れてしまうようなわずかな水音。田園の静かな光景が目に浮かぶ。

巣燕の声にひと日の新しき 深川知子

巣燕に声をかけて一日が始まる生活感に溢れる。

国曳きの神のまほろば春の雪 石川英子

出雲の神の神域にふる春の雪。「国曳きの神」と呼んで記紀の時代に遊んだ。

戻りたる日差しに桜あざらけし 河村綾子

日差しの変化に一喜一憂する作者の純情さ。

土蜘蛛の白き糸映ゆ薪能 大多喜まさみ

薪の火灯りに映える土蜘蛛の投げた糸の白さ。的確な表現になっている。

編集人が語る「東京ふうが」52号

「東京ふうが」編集人より

急速なIT化に私たちは今、どの辺を歩いているのか不安になる。しかし、取り巻く環境がどうであれ一個人のやれることはたかが知れている。コツコツと積み上げて行けば山のようになるだろう。諦めては駄目であることを先人は教えてくれている。

急速なIT化に私たちは今、どの辺を歩いているのか不安になる。しかし、取り巻く環境がどうであれ一個人のやれることはたかが知れている。コツコツと積み上げて行けば山のようになるだろう。諦めては駄目であることを先人は教えてくれている。

蟇目良雨

目 次

|

| 1 |

名句逍遙 <31> |

蟇目良雨 |

|

皆川盤水秀句鑑賞 |

|

|

高木良多秀句鑑賞 |

|

|

| 2 |

作品7句と自句自解ちょっと立読み |

|

|

| 9 |

寄り道 高野素十論 22 第35回 ちょっと立読み |

蟇目良雨 |

|

素十と紅花 |

|

|

| 16 |

墨痕三滴(俳句選評) |

蟇目良雨 |

|

| 18 |

俳論 形容詞「美しい」は禁忌句語にあらず!? |

松谷富彦 |

|

| 22 |

紀行エッセー

出雲・松江「古事記の国に遊ぶ I 」ちょっと立読み |

石川英子 |

|

| 26 |

曾良を尋ねて 第35回 ちょっと立読み |

乾佐知子 |

|

101 -大久保長安に関する一考察 II –

102 -曽良と大久保長安との関わり –

103 -金沢から山中温泉へ I –

104 -金沢から山中温泉へ II – |

|

|

| 30 |

コラム 「はいかい漫遊漫歩」ちょっと立読み

(『春耕』より) |

松谷富彦 |

|

| 32 |

第13回 遊ホーッちょっと立読み |

洒落斎 |

|

(1)フェロモン

(2)死海文書 |

|

|

| 34 |

書評 「菊坂だより」(『月の匣』《句集曼荼羅》より) |

|

| 35 |

あとがき |

|

| 36 |

句会案内 |

|

| 表3 |

東京ふうが歳時記 <31> |

編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

都会の郷愁と風雅を俳句とエッセーに掬いとる俳句同人集団

急速なIT化に私たちは今、どの辺を歩いているのか不安になる。しかし、取り巻く環境がどうであれ一個人のやれることはたかが知れている。コツコツと積み上げて行けば山のようになるだろう。諦めては駄目であることを先人は教えてくれている。

急速なIT化に私たちは今、どの辺を歩いているのか不安になる。しかし、取り巻く環境がどうであれ一個人のやれることはたかが知れている。コツコツと積み上げて行けば山のようになるだろう。諦めては駄目であることを先人は教えてくれている。