編集人が語る「東京ふうが」50号

「東京ふうが」編集人より

とあるところで「久女の悲劇の始まり」と題して講演した。「東京ふうが」をお読みの方ならすぐに虚子の陰謀でありその元を作ったのは素十であることがお分かり頂けると思う。今回学んだことは大正から昭和にかけての女流俳人の強さであった。いづれ勉強したいテーマである。

とあるところで「久女の悲劇の始まり」と題して講演した。「東京ふうが」をお読みの方ならすぐに虚子の陰謀でありその元を作ったのは素十であることがお分かり頂けると思う。今回学んだことは大正から昭和にかけての女流俳人の強さであった。いづれ勉強したいテーマである。蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遙<29> | 蟇目良雨 |

| 皆川盤水秀句鑑賞 | ||

| 高木良多秀句鑑賞 | ||

| 2 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 8 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 10 | 寄り道 高野素十論 21ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 「久女の悲劇の始まり」 | ||

| 23 | 曾良を尋ねて 第33回 ちょっと立読み | 乾佐知子 |

| 95 -立石寺・最上川より出羽三山へ – 96 -象潟と「みのの国の商人 低耳」 – 97 -越後・村上での曾良の一考察Ⅰ – 98 -越後・村上での曾良の一考察Ⅰ – | ||

| 26 | 良雨●木曽の句 『俳壇』8月号「日本の樹木十二選」掲載より | |

| 28 | <特集>例句から読み取るオノマトペ俳句考ちょっと立読み | 松谷富彦 |

| 32 | 旅と俳句 台湾紀行III 閩南語の島々を訪ねて(2)ちょっと立読み | 石川英子 |

| 1.序 2.出発 桃園国際空港へ 3.金門尚義空港から金門城 | ||

| 42 | 他誌掲載より・句集案内「菊坂だより」 | |

| 44 | 第10回 遊ホーッちょっと立読み | 洒落斎 |

| (1)童謡「かなりや」 (2)せりふ(台詞、科白) | ||

| 45 | あとがき | |

| 46 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <29> | 編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

東京ふうが49号(平成29年春季号)

編集人が語る「東京ふうが」49号

「東京ふうが」編集人より

ふうが49号は高木良多先生偲ぶ会を特集しました。

ふうが49号は高木良多先生偲ぶ会を特集しました。蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遙<28> | 蟇目良雨 |

| 欣一俳句の鑑賞 | ||

| 良多俳句の鑑賞 | ||

| 2 | 高木良多先生を偲ぶ会ちょっと立読み | |

| 4 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 10 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 12 | 寄り道 高野素十論 20ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 14 | 禁忌を越えた季重ね俳句考 | 松谷富彦 |

| 18 | 「謎めく芭蕉の物語」(公開講座講演概略) | 蟇目良雨 |

| 22 | 曾良を尋ねて 第32回 ちょっと立読み | 乾佐知子 |

| 92 -『奥の細道』における「奥州平泉」の役割 – 93 -出羽越え・尿前の関 – 94 -封人の家と尾花沢鈴木清風 – | ||

| 25 | 旅と俳句 台湾紀行III 閩南語の島々を訪ねて(1)ちょっと立読み | 石川英子 |

| 1.序 2.出発 桃園国際空港へ 3.金門尚義空港から金門城 | ||

| 28 | 第10回 遊ホーッちょっと立読み | 洒落斎 |

| (1)つきへんとにくづき (2)蛙に多く使われる字 | ||

| 29 | あとがき | |

| 30 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <28> | 編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

東京ふうが48号(平成28年冬季・新年号)

高木良多先生追悼号

本号「東京ふうが」を俳人・高木良多に捧ぐ

———–平成29年2月12日永眠 享年93歳

編集人が語る「東京ふうが」48号

「東京ふうが」編集人より

縁とは不思議なもので、高木良多先生に出会わなければ、私の俳句人生は無かっただろう。もう35年のお付き合いであった。残念ながら高木良多先生は93歳をもって黄泉の国へ移られた。俳恩に報いるために「東京ふうが48号」を高木良多先生追悼号にした。本誌はまだ在庫を持っているので必要な方は連絡して欲しい。

縁とは不思議なもので、高木良多先生に出会わなければ、私の俳句人生は無かっただろう。もう35年のお付き合いであった。残念ながら高木良多先生は93歳をもって黄泉の国へ移られた。俳恩に報いるために「東京ふうが48号」を高木良多先生追悼号にした。本誌はまだ在庫を持っているので必要な方は連絡して欲しい。蟇目良雨

目 次

| 追悼特集高木良多先生を偲ぶ 五句選 | ||

| 2 | 良多先生を送る言葉ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 4 | 良多先生の作品(5句選より) 良雨抄出句 | |

| 6 | 追悼の言葉と五句選 | お茶の水句会会員 |

| 18 | 良多書簡 -『万象』主宰 内海良太氏よりご提供- | 蟇目良雨 |

| 20 | 最期の「ふうが・ずいひつ」 大相撲の行司と俳人 ちょっと立読み | 高木良多 |

| 21 | 名句逍遙 | |

| 欣一俳句の鑑賞<27> | 高木良多 | |

| 良多俳句の鑑賞<27> | 蟇目良雨 | |

| 22 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 28 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 30 | 寄り道 高野素十論 19ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 35 | 曾良を尋ねて 第31回 | 乾佐知子 |

| 89 -原田甲斐刃傷事件までの一考察 –ちょっと立読み 90 -伊達騒動と酒井雅楽兵部宗勝と酒井雅楽頭忠清 – 91 -仙台藩における芭蕉と曾良の関わり – | ||

| 38 | 八千草日記 | 高木良多 |

| <25> 茶の花ちょっと立読み | ||

| <26> 金 柑 | ||

| 39 | 折口信夫の歌碑、句碑、墓碑など | 石川英子 |

| 40 | 旅と俳句 台湾紀行II 原住民族の高地と町を訪ねて(4) | 石川英子 |

| 7.台東市から台北市・新北市へ ちょっと立読み 8.孫中山記念館見学・帰国 | ||

| 43 | 第9回 遊ホーッ | 洒落斎 |

| (1)流転の歌詞 (2)ひげ (3)からだ (4)美 | ||

| 44 | 今夜はお鍋に | 辻美奈子「沖」 |

| 46 | 会友招待席・会友句添削と鑑賞 -句を磨く- | 高木良多 |

| 46 | 短信・あとがき・句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <27> | 編集部選 |

(つづきは本誌をご覧ください。)

東京ふうが47号(平成28年秋季号)

編集人が語る「東京ふうが」47号

「東京ふうが」編集人より

「寄り道 高野素十」で「自然の真」と「文芸上の真」をあらかた吟味して来た。その結論は不毛の議論であったということが分かったと思う。最近これに関する飴山實の感想を知った。そこには、秋櫻子が「文芸上の真」論を引っ提げて「ホトトギス」を敵に回した結果、俳句は自己中心になり俳句の本筋から離れて「ヘボ筋」に陥ったとある。即ち「新興俳句」に走り戦後は社会性俳句、造形俳句、人間探求派など多岐にわたった結果が「ヘボ筋」であると断じている。追い追い触れてみるつもりだ。

「寄り道 高野素十」で「自然の真」と「文芸上の真」をあらかた吟味して来た。その結論は不毛の議論であったということが分かったと思う。最近これに関する飴山實の感想を知った。そこには、秋櫻子が「文芸上の真」論を引っ提げて「ホトトギス」を敵に回した結果、俳句は自己中心になり俳句の本筋から離れて「ヘボ筋」に陥ったとある。即ち「新興俳句」に走り戦後は社会性俳句、造形俳句、人間探求派など多岐にわたった結果が「ヘボ筋」であると断じている。追い追い触れてみるつもりだ。蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遙 | |

| 欣一俳句の鑑賞<26> | 高木良多 | |

| 良多俳句の鑑賞<26> | 蟇目良雨 | |

| 2 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 8 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 10 | 寄り道 高野素十論 18ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 20 | 曾良を尋ねて 第30回 | 乾佐知子 |

| 86,87 -伊達騒動の原因 –ちょっと立読み 88 -伊達兵部宗勝と酒井雅楽守忠清の密約 – | ||

| 23 | 八千草日記 | 高木良多 |

| <23> シモバシラ(雪寄せ草)ちょっと立読み | ||

| <24> 山茶花 | ||

| 24 | 旅と俳句 台湾紀行II 原住民族の高地と町を訪ねて(3) | 石川英子 |

| 6.プユマ族の山地・知本森林遊楽地 ちょっと立読み | ||

| 28 | 三陸書房ウェブサイト「オリーブ」 <連載エッセイ>「[歳時記風に]けせんぬま追想」より転載 続 秋・11月【十一月】ちょっと立ち読み | 菊田一平 |

| 32 | 第8回 遊ホーッ | 洒落斎 |

| (1)アメリカ大統領の演説ですが 誰だか分かりますか? ちょっと立読み (2)アメリカ大陸の発見 (3)トランプ | ||

| 34 | 会友招待席・会友句添削と鑑賞 -句を磨く- | 高木良多 |

| 35 | 短信・俳誌「辛夷」掲載記事 あとがき | |

| 36 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <26> | 編集部選 |

東京ふうが46号(平成28年夏季号)

編集人が語る「東京ふうが」46号

「東京ふうが」編集人より

東京ふうがの読み物の一つに「曾良を尋ねて」がある。乾佐知子さんの連載ものである。曾良の立場から芭蕉を見る視点が鮮やかで、話は意外な方向へ向かっている。これに編集人も刺激を受け、光田和伸著『芭蕉めざめる』を再読している。そこには、芭蕉が世界の誇る詩人であることなど二の次に芭蕉の本質に迫ろうと謎解きに似たスリルが次々に展開する。そして言われてみればもっともであることに気が付くのである。

東京ふうがの読み物の一つに「曾良を尋ねて」がある。乾佐知子さんの連載ものである。曾良の立場から芭蕉を見る視点が鮮やかで、話は意外な方向へ向かっている。これに編集人も刺激を受け、光田和伸著『芭蕉めざめる』を再読している。そこには、芭蕉が世界の誇る詩人であることなど二の次に芭蕉の本質に迫ろうと謎解きに似たスリルが次々に展開する。そして言われてみればもっともであることに気が付くのである。乾さんの情熱も、光田氏の情熱も分からないことは捨てておけないことに根差している。

芭蕉は深川に移り住んだから世界の芭蕉になったのであって、当時の繁華街小田原町で有力者の俳諧指南を続けていたら並みの俳諧師で終わっただろうという指摘は鋭い。皆様も光田和伸著『芭蕉めざめる』の一読をお勧めする。

蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遙 | |

| 欣一俳句の鑑賞<25> | 高木良多 | |

| 良多俳句の鑑賞<25> | 蟇目良雨 | |

| 2 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 8 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 11 | 富山県俳句連盟俳句大会公園 | 蟇目良雨 |

| 17 | 寄り道 高野素十論 17ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 20 | 曾良を尋ねて 第29回 | 乾佐知子 |

| 84 -仙台藩伊達騒動に関する一考察 –ちょっと立読み 85 -伊達騒動の原因 その1 – | ||

| 23 | 八千草日記 | 高木良多 |

| <21> 南天の実ちょっと立読み | ||

| <22> 冬の椿 | ||

| 24 | 旅と俳句 台湾紀行II 原住民族の高地と町を訪ねて(2) | 石川英子 |

| 4.太魯閣警告へ高地民俗を訪ねる ちょっと立読み 5. 台東県へ・花東公路山線 | ||

| 30 | エッセー 風化させてはならない戦争の記憶ちょっと立ち読み | 松谷富彦 |

| 33 | 「理想論」を説いた 大木あきらの詩魂ちょっと立ち読み | 高木良多 |

| 40 | 第7回 遊ホーッ | 洒落斎 |

| 2人の女性 マララ・ユスフザイと アウン・サン・スー・チー ちょっと立読み | ||

| 41 | 会友招待席・会友句添削と鑑賞 -句を磨く- | 高木良多 |

| 43 | あとがき | |

| 44 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <25> | 編集部選 |

東京ふうが45号(平成28年春季号)

編集人が語る「東京ふうが」45号

「東京ふうが」編集人より

俳人は死ねば忘れ去られていく。談論風発、切磋琢磨した貴重な時間が生者の記憶に残るだけである。「東京ふうが」では「春耕」で席を同じうした先人の記憶を少しでも留めておきたいと高木良多先生にお願いしてこの難事業に取り組んでいる。御年94歳の貴重な執筆をご覧ください。

俳人は死ねば忘れ去られていく。談論風発、切磋琢磨した貴重な時間が生者の記憶に残るだけである。「東京ふうが」では「春耕」で席を同じうした先人の記憶を少しでも留めておきたいと高木良多先生にお願いしてこの難事業に取り組んでいる。御年94歳の貴重な執筆をご覧ください。蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遙 | |

| 欣一俳句の鑑賞<24> | 高木良多 | |

| 良多俳句の鑑賞<24> | 蟇目良雨 | |

| 2 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 8 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 10 | 寄り道 高野素十論 16ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 26 | 曾良を尋ねて 第28回 | 乾佐知子 |

| 80 -塩竃から松島へ –ちょっと立読み 81 -松島における「奥の細道」と「曾良随行日記」との矛盾 – 82 -天麟院と松平忠輝についての一考察 – 83 -仙台藩と諏訪との関わりに関する一考察 – | ||

| 30 | 八千草日記 | 高木良多 |

| <19> 石蕗咲くちょっと立読み | ||

| <20> 黄千両 | ||

| 31 | 主観による写生俳句を説いた 堀 古蝶の詩型の歴史的背景ちょっと立読み | 高木良多 |

| 33 | 旅と俳句 台湾紀行II 原住民族の河内と町を訪ねて(1) | 石川英子 |

| 1.序 2.台北・孫逸仙史蹟記念館 ちょっと立読み 3. 阿美族と太魯閣族の町花連 | ||

| 36 | エッセー 尋ね人は高井几薫だった | 松谷富彦 |

| 37 | 越前和紙の里を訪ねて | 石井英子 |

| 38 | エッセー 花どきの道明寺とその周辺 | 高草久枝 |

| 39 | エッセー 「猫の家出」二伸 – 猫のその後 – | 麻生勝典 |

| 40 | 第6回 遊ホーッ | 洒落斎 |

| 奴隷制廃止の補償 ちょっと立読み | ||

| 41 | 会友招待席・会友句添削と鑑賞 -句を磨く- | 高木良多 |

| 42 | 読者からのお便り | |

| 43 | あとがき | |

| 44 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <24> | 編集部選 |

東京ふうが44号(平成28年冬季新年号)

編集人が語る「東京ふうが」44号

「東京ふうが」編集人より

田島和生著『振興俳人の群像「京大俳句」の光と影』を読む機会があり感じたのであるが、かの大戦中に、俳句のような手すさびの文芸に携わっていた人達を何故あのように過酷なまでに苛めたかは、官憲が俳句の持つ影響力に恐れをなしていたからだと思う。そういう意味で戦後出た桑原武夫の「第二芸術論」は的外れな論であった。俳句は十分に人の心を揺さぶるいわゆる芸術の力を持っていたからである。

桑原の執筆のきっかけは雑誌『世界』の編集者から埋め草のような文章を書いてと頼まれ「一晩で」書いたのがあの「第二芸術論」である。読者というものは誌面から情報を受け取るだけで、その裏に起きている恐ろしい事態(例えば「京大俳句事件」)など知る由もないのである。桑原もその意味では俳句も短歌も知らない「三尺の子」であり、だから純真に俳句を批判できたのだと思う。そして言論を統制していたGHQのお眼鏡に叶っていたということも忘れてはいけない。背景を知ることの大切さをこの書から学んだ。

桑原の執筆のきっかけは雑誌『世界』の編集者から埋め草のような文章を書いてと頼まれ「一晩で」書いたのがあの「第二芸術論」である。読者というものは誌面から情報を受け取るだけで、その裏に起きている恐ろしい事態(例えば「京大俳句事件」)など知る由もないのである。桑原もその意味では俳句も短歌も知らない「三尺の子」であり、だから純真に俳句を批判できたのだと思う。そして言論を統制していたGHQのお眼鏡に叶っていたということも忘れてはいけない。背景を知ることの大切さをこの書から学んだ。

蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遙 | |

| 欣一俳句の鑑賞<23> | 高木良多 | |

| 良多俳句の鑑賞<23> | 蟇目良雨 | |

| 2 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 7 | 八千草日記 | 高木良多 |

| <17> 吉祥草ちょっと立読み | ||

| <18> シクラメン | ||

| 8 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 11 | 寄り道 高野素十論 15ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 23 | 美しき山神地祇を詠む 宮川杵名男の句集『律儀』の背景ちょっと立読み | 高木良多 |

| 26 | 曾良を尋ねて 第27回 | 乾佐知子 |

| 78 -殺生石、白河の関、須賀川へ –ちょっと立読み 79 -福島から仙台へ – | ||

| 28 | 第5回 遊ホーッ | 洒落斎 |

| 紫禁城 ちょっと立読み | ||

| 29 | 旅と俳句 台湾紀行(三) | 石川英子 |

| 7. 3月17日(火)台北へ帰る ちょっと立読み 8. 3月18日(水)帰国 9. 李登輝氏の「いま日本に望むこと」他 10. あとがき | ||

| 32 | インフォメーション●他誌掲載作品・書評など | |

| 36 | 会友招待席・会友句添削と鑑賞 -句を磨く- | 高木良多 |

| 37 | あとがき | |

| 38 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <23> | 編集部選 |

東京ふうが43号(平成27年秋季号)

編集人が語る「東京ふうが」43号

「東京ふうが」編集人より

ようやく秋号を発行できた。いろいろ忙しかったせいによるが、思えば忙しいことはありがたいことである。忙しさが否応なく怠惰な自分を牽引してくれるからだ。新しい会員も増えて少しずつ遣り甲斐も膨らんでゆく。同人のそれぞれが好きなテーマを見つけて発表する場になってくれればいいと思っている。新年・冬号は早めに刊行するつもりで予定している。

蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遙 | |

| 欣一俳句の鑑賞<22> | 高木良多 | |

| 良多俳句の鑑賞<22> | 蟇目良雨 | |

| 2 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 7 | 八千草日記 | 高木良多 |

| <15> ホトトギス草ちょっと立読み | ||

| <16> 貴船菊 | ||

| 8 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 10 | 寄り道 高野素十論 14ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 19 | 野田晶子俳句の詩型ちょっと立読み | 高木良多 |

| 21 | 曾良を尋ねて 第26回 | 乾佐知子 |

| 75 -清水寺顛末記と芭蕉の書簡 –ちょっと立読み 76 -清水寺書簡に関する一考察と「室の八嶋」 – 77 -日光から黒羽へ – | ||

| 24 | 第4回 遊ホーッ | 洒落斎 |

| ①ミレーの絵 ちょっと立読み | ||

| 26 | 旅と俳句 台湾紀行(二) | 石川英子 |

| 5. 3月15日(日)特急列車で台南へ ちょっと立読み 6. 3月16日(月)安平台壁見学・高雄 | ||

| 30 | 「東日本大震災を風化させない俳句力」ちょっと立読み | 松谷富彦 |

| 33 | インフォメーション●他誌掲載作品・書評など | |

| 34 | 会友招待席・会友句添削と鑑賞 -句を磨く- | 高木良多 |

| 35 | エッセー「ネコの家で」 | 麻生勝典 |

| あとがき | ||

| 36 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <22> | 編集部選 |

東京ふうが42号(平成27年夏季号)

編集人が語る「東京ふうが」42号

「東京ふうが」編集人より

東京ふうがに二つの連載ものがある。

東京ふうがに二つの連載ものがある。

一つは乾佐知子さんの「曾良を尋ねて」で、曾良の出自から解き明かす論調に思わず唸ってしまう。江戸時代の封建社会にあっていくら風雅の道でも社会のくびきから逃れられないため本人の意思とは違う人生を歩まされたことが資料を使って説得力がある。芭蕉も多分同様の生き方を迫られたであろうと容易に推察できる。ぜひ本文でお読みいただきたい。

もう一つ 小生の「寄り道 高野素十論」である。これも本文でご覧いただきたい。歴史に埋もれた俳句の面白さをお分かりいただけると思う。

蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遙 | |

| 欣一俳句の鑑賞<21> | 高木良多 | |

| 良多俳句の鑑賞<21> | 蟇目良雨 | |

| 2 | 作品7句と自句自解ちょっと立読み | |

| 7 | 八千草日記 | 高木良多 |

| <13> 百合化して蝶となるちょっと立読み | ||

| <14> 半夏生草(はんげしょうぐさ) | ||

| 8 | 墨痕三滴(俳句選評) | 蟇目良雨 |

| 10 | 寄り道 高野素十論 13ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 21 | 富田直治俳句の詩魂ちょっと立読み | 高木良多 |

| 23 | 曾良を尋ねて 第25回 | 乾佐知子 |

| 71 『奥の細道』出発日の謎について Iちょっと立読み 72 『奥の細道』出発日に関する二通の書簡 73 -小菅における伊奈郡代屋敷- 74 -養源院と清水寺- | ||

| 28 | 第3回 遊ホーッ | 洒落斎 |

| ①福島第一原発の立地ちょっと立読み | ||

| 30 | 旅と俳句 台湾紀行(一) | 石川英子 |

| 1. 台湾紀行序ちょっと立読み 2. 3月12日(木)出発 3. 3月13日(金)国立故宮博物院見学 4. 3月14日(土)台北市中心街観光 | ||

| 37 | インフォメーション●他誌掲載作品・書評など | |

| 40 | 会友招待席・会友句添削と鑑賞 -句を磨く- | 高木良多 |

| 41 | あとがき | |

| 42 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 <21> | 編集部選 |

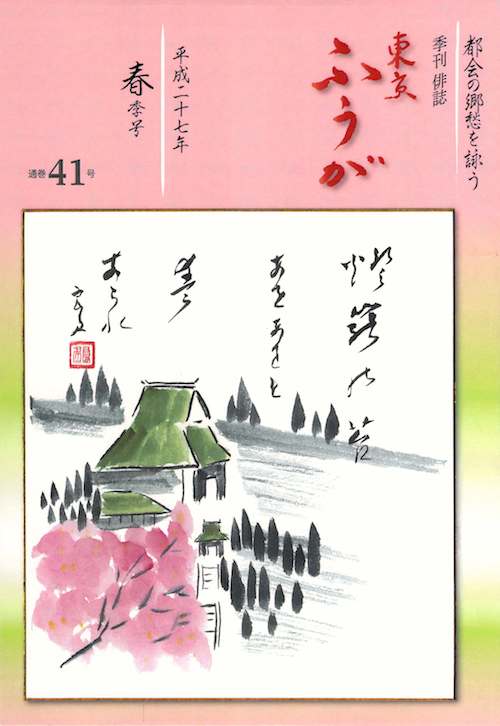

東京ふうが41号 (平成27年 春季号)

編集人が語る「東京ふうが」41号

「東京ふうが」編集人より

5月に杉田久女研究者の坂本宮尾さんの講演を伺ったが、坂本さんは「虚子が久女の句集出版を認めなかった理由が、調べれば調べるほど分らなくなってきた」という。

5月に杉田久女研究者の坂本宮尾さんの講演を伺ったが、坂本さんは「虚子が久女の句集出版を認めなかった理由が、調べれば調べるほど分らなくなってきた」という。

「東京ふうが」で考察している「寄り道 高野素十」はまさにこの辺りにメスを入れつつあると思うが如何。

蟇目良雨

目 次

| 1 | 名句逍遥 | |

| 欣一俳句の鑑賞(20) | 高木良多 | |

| 良多俳句の鑑賞(20) | 蟇目良雨 | |

| 2 | 作品七句と自句自解「春季詠」ちょっと立読み | |

| 6 | 墨痕三滴(俳句選評) | 鑑賞:蟇目良雨 |

| (お茶の水句会報359~361号より選んだもの) | ||

| 8 | 「高幡高麗氏の残像」 | 高木良多 |

| 峰岸純夫先生の講演要旨- | ||

| 12 | 八千草日記 | 高木良多 |

| (11) 金柑の花ちょっと立読み | ||

| (12) 篝火草(かがりびそう) | ||

| 13 | 【特集】若月瑞峰と高橋由一ちょっと立読み | 高木良多 |

| 15 | 寄り道 高野素十論 < 12 >ちょっと立読み | 蟇目良雨 |

| 26 | 曾良を尋ねて < 24> | 乾 佐知子 |

| 関係諸藩と伊奈家との関わり ほかちょっと立読み | ||

| 29 | 旅と俳句 新涼のハルビン・大連紀行<3>ちょっと立読み | 石川英子 |

| 34 | 第2回 「遊ホーッ」 | 洒落斎 |

| 漢字の部首ちょっと立読み | ||

| 35 | ふうが添削コーナー会友招待席ちょっと立読み | 高木良多 |

| 36 | 「お茶の水俳句会」の歴史 | 井上芳子編 |

| 44 | 「東京ふうが」の歴史年表 | 井上芳子編 |

| 61 | あとがき | 蟇目良雨 |

| 62 | 句会案内 | |

| 表3 | 東京ふうが歳時記 < 20 >【 春 】 | 編集部選 |